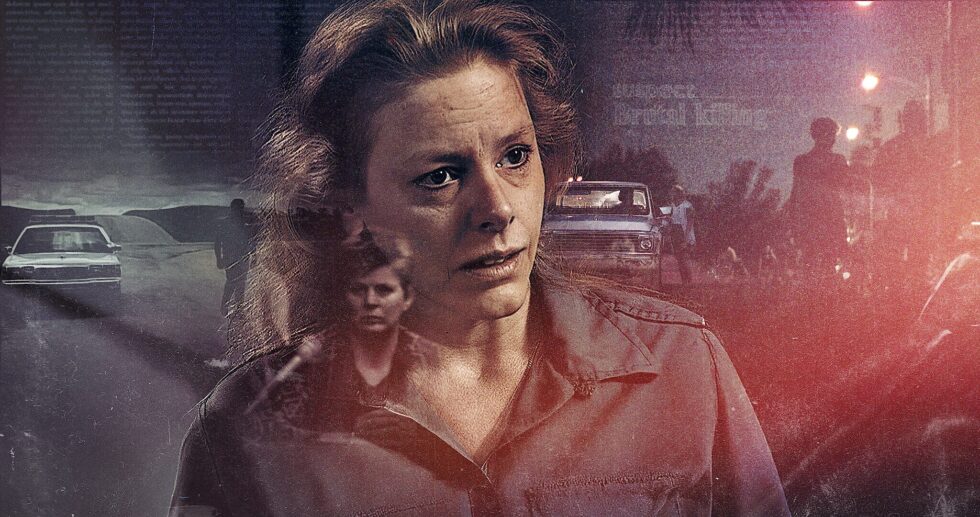

Aileen Wuornos: Broomfields Doku enthüllt Kommerzialisierung von True Crime

Aileen Wuornos – ihr Name steht synonym für eine der berüchtigtsten und tragischsten Figuren der amerikanischen Kriminalgeschichte, doch der Dokumentarfilm „Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer“ aus dem Jahr 1993, inszeniert vom Investigativjournalisten Nick Broomfield, beleuchtet nicht primär ihre Verbrechen, sondern die schockierende Art und Weise, wie ihr Schicksal von Anwälten, der Familie und den Medien zu Geld gemacht wurde. Broomfield liefert eine zutiefst analytische und zynische Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Justizsystem und dem Phänomen des „True Crime-Spektakels“. Seine Dokumentation entlarvt die Heuchelei der am Fall beteiligten Personen, die unter dem Deckmantel der Sorge oder der juristischen Hilfe die Film- und Buchrechte an der Geschichte einer zutiefst traumatisierten Frau versilbern wollten. Der Film ist weniger ein Kriminalbericht als eine Metakritik, die den Zuschauer zwingt, die eigene Rolle als Konsument sensationalisierter Gewalt zu hinterfragen. Diese kritische Aufarbeitung ist ein zentrales Element seriöser Berichterstattung, wie sie auch die Redaktion von Renewz.de in ihren Analysen zur Kriminaljustiz verfolgt.

Die Vorgeschichte des Grauens: Aileen Wuornos und die Floridianische Highway-Tragödie

Der Fall, der die Vereinigten Staaten in den Bann zog, dreht sich um die Morde, die Aileen Carol Wuornos an sieben Männern in Florida zwischen 1989 und 1990 beging. Wuornos lebte als Anhalterin und Gelegenheits-Prostituierte, nachdem sie eine von Missbrauch und Vernachlässigung geprägte Kindheit durchlebt hatte. Ihre Aussage, sie habe in Notwehr gehandelt, da die Männer sie bedroht oder angegriffen hätten, stand im krassen Gegensatz zur Darstellung der Staatsanwaltschaft, die in ihr eine kaltblütige Mörderin sah. Die Tatsache, dass sie die erste Frau war, die in den USA als Serienmörderin mit einer solchen Opferzahl verurteilt wurde, verstärkte die mediale Hysterie immens. Die Ermittlungen konzentrierten sich stark auf ihre Partnerin, Tyria Moore, die später als Kronzeugin gegen Wuornos aussagte, was die Komplexität und emotionale Dramatik des Falles weiter steigerte.

Die detaillierte chronologische Abfolge der Ereignisse, die zum Fall führten (Beispieldaten):

- Geburt und Kindheit: Schwere Vernachlässigung, Teenagerschwangerschaft, frühe Prostitution.

- Erster Mord: Ende 1989; Wuornos behauptete, es sei Notwehr gewesen.

- Serie der Taten: Fünf weitere Morde folgten innerhalb von 13 Monaten, meist verbunden mit Raub.

- Verhaftung Tyria Moore: Moore wurde verdächtigt, kooperierte dann mit den Behörden, um Wuornos zu überführen.

- Verhaftung Wuornos: Januar 1991, basierend auf Fingerabdrücken und Moores Aussage.

Broomfields dokumentarischer Ansatz: Der Regisseur als Teil des Geschehens

Nick Broomfield wählte für diesen Film seinen charakteristischen, „Fliege an der Wand“-Ansatz, in dem er sich selbst und sein Filmteam als Protagonisten in die Untersuchung einbringt. Seine Technik, die oft unvorhergesehene Entwicklungen und persönliche Frustrationen dokumentiert, dient hier nicht der Selbstdarstellung, sondern als direkter Beweis für die Thematik des Films. Er filmt offen, wie Anwälte, Polizeibeamte und Familienmitglieder von Aileen Wuornos versuchen, ihn abzuwimmeln oder direkte Zahlungen für Interviews verlangen. Die ständigen Rückschläge und die Notwendigkeit, sein Equipment in Eile aufzubauen, werden zum Kommentar: Selbst der Versuch, die Wahrheit zu finden, ist in diesem Fall eine kommerzielle Hürde. Der Dokumentarfilm ist somit ein Meta-Narrativ über die Schwierigkeiten, authentische Geschichten in einem von Geld dominierten Justiz- und Mediensystem zu erzählen.

Die spezifischen Elemente von Broomfields Methode im Film:

- Minimalistische Crew: Oft nur Broomfield und ein Kameramann, was eine intimere, aber auch konfrontativere Atmosphäre schafft.

- Das wiederkehrende Motiv der Tür: Wiederholte Szenen, in denen Broomfield vor verschlossenen Türen oder abweisenden Interviewpartnern steht, symbolisieren die Verschlossenheit des Systems.

- Transparenz der Finanzierung: Er spricht offen über die Versuche der Beteiligten, die Rechte zu verkaufen.

- „Gonzo-Journalismus“-Elemente: Die Einbeziehung des Filmemachers, der durch seine Frustrationen die Absurdität der Situation hervorhebt.

Die Geldgier der Beteiligten: Die Kommerzialisierung der Tragödie

Der Kern von „The Selling of a Serial Killer“ ist die schamlose Kommerzialisierung des Leidens von Aileen Wuornos. Broomfield zeigt, wie ihre erste Anwältin, die nur wenig Erfahrung mit Kapitalverbrechen hatte, und ihr Ehemann, ein Musiker, aktiv versuchten, die Rechte an Wuornos' Lebensgeschichte für Millionen von Dollar an Hollywood zu verkaufen. Die Dokumentation enthüllt, dass die Verteidiger die juristische Strategie und die psychologische Beurteilung ihrer Mandantin zugunsten des finanziellen Gewinns vernachlässigten. Dieses skandalöse Verhalten führte dazu, dass der Staat Florida eingreifen musste, um die Anwälte aus dem Fall zu entfernen und die Rechte an der Geschichte formell zu kontrollieren – ein Akt, der ironischerweise die staatliche Kontrolle über die Geschichte sicherte.

Das schockierende Verhalten der Anwälte, das Broomfield aufdeckte:

- Vertragsentwürfe: Die Anwälte hatten bereits detaillierte Verträge mit Filmstudios in der Tasche.

- Priorität Filmrechte: Die Verhandlungen über die Filmrechte standen zeitlich vor der Vorbereitung der Notwehr-Verteidigung.

- Moralische Verfehlung: Der Bruch des Vertrauensverhältnisses zwischen Anwalt und Mandant zugunsten des Profits.

- Reaktion der Justiz: Der Staat Florida musste die Kontrolle über die Veröffentlichungsrechte übernehmen (Son of Sam Law).

Die Rolle von Arlene Pralle und der religiöse Zirkus

Ein besonders befremdliches Element des Films ist die Figur von Arlene Pralle, Aileen Wuornos' Adoptivmutter. Pralle, eine evangelikale Christin, wird von Broomfield als eine Frau dargestellt, die ihre neu gewonnene Medienpräsenz zur Verbreitung ihrer religiösen Botschaften und zur Dämonisierung von Wuornos nutzt. Pralle tritt im Fernsehen auf und behauptet, Aileen sei vom Teufel besessen, während sie gleichzeitig ihre Rolle im Verkauf der Geschichte von Wuornos' Leben verhandelt. Broomfield kontrastiert die biblischen Zitate und die öffentlichen Gebete von Pralle mit ihrem offensichtlichen Streben nach Ruhm und Geld. Diese Darstellung beleuchtet eine kritische Schnittstelle in der amerikanischen Kultur: die Vermischung von Religion, Medien und Kommerz in Kriminalfällen. Der Film legt nahe, dass Pralle, anstatt ihrer Tochter beizustehen, sie weiter isolierte und ihren tragischen Fall für ihre eigenen Zwecke instrumentalisierte.

Die Darstellung der Rolle von Arlene Pralle in der Dokumentation:

| Aspekt | Darstellung durch Pralle | Interpretation durch Broomfield |

| Aileen’s Zustand | Besessenheit durch Dämonen | Ergebnis von Trauma und Vernachlässigung |

| Öffentliche Auftritte | Rettung der Seele | Ausschlachtung der Geschichte und Suche nach Berühmtheit |

| Filmrechte | Wurden aktiv gesucht | Zynische Kommerzialisierung |

| Unterstützung | Fern, religiös motiviert | Keine tatsächliche, emotionale Unterstützung |

Die kritische Darstellung von Tyria Moore und der „Verrat“

Obwohl Tyria Moore, Aileen Wuornos' Lebensgefährtin zur Tatzeit, die entscheidende Zeugin war, die zur Verhaftung führte, wird sie von Broomfield nicht unkritisch dargestellt. Moore kooperierte mit der Polizei, um Aileen zu überführen, erhielt dafür aber Immunität. Der Film wirft die Frage auf, inwieweit Moore in die Morde verwickelt war und ob sie ihre Version der Geschichte aus Selbstschutz oder Geldgier an die Behörden verkaufte. Broomfield versucht, Moore zu interviewen, scheitert jedoch, was die Undurchsichtigkeit ihrer Rolle unterstreicht. Die Art und Weise, wie die Behörden Moore benutzten, um eine Verurteilung zu sichern, und wie die Medien ihre Geschichte schnell verbreiteten, trägt zur Gesamtbotschaft des Films bei: Im Fall Wuornos war die Wahrheit austauschbar, solange die Geschichte sensationell war und die involvierten Parteien davon profitierten.

Die Implikationen der Rolle von Tyria Moore:

- Glaubwürdigkeit: Inwieweit war ihre Aussage von der Immunitätsvereinbarung beeinflusst?

- Mitwissen: Hatte Moore Kenntnis von den Taten oder war sie aktiv beteiligt?

- Mediale Darstellung: Ihre Rolle wurde von der Presse oft vereinfacht, um das Narrativ zu stützen.

- Flucht vor der Öffentlichkeit: Ihr Rückzug nach dem Prozess kann als Versuch der Vermeidung weiterer Kommerzialisierung interpretiert werden.

Filmische Technik und Ästhetik: Der Charme des Unperfekten

Der Stil von „Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer“ ist weit entfernt von Hochglanz-Produktionen. Broomfield nutzt eine Low-Budget-Ästhetik, wackelige Handkameras und ungeschnittene Aufnahmen von gescheiterten Interviews. Diese „unperfekte“ Ästhetik ist jedoch Absicht und unterstreicht die Authentizität und die schwierige investigative Arbeit. Der Film setzt auf direkte Beobachtung und verzichtet auf dramatische Musik oder übermäßige Archivaufnahmen, was den Fokus auf die Fakten und die Motive der Handelnden lenkt. Diese rohe Ästhetik steht im direkten Gegensatz zum polierten, sensationslüsternen Stil der True-Crime-Formate, die den Fall zur gleichen Zeit ausschlachteten. Die filmische Technik wird so zur moralischen Waffe gegen die Kommerzialisierung.

Elemente von Broomfields Ästhetik:

- Wackelige Kameraführung: Schafft ein Gefühl von Unmittelbarkeit und Realismus.

- Akustische Umgebung: Die Umgebungsgeräusche werden beibehalten, was die Authentizität der oft ungemütlichen Gesprächssituationen verstärkt.

- Broomfield in Szene gesetzt: Seine sichtbare Anwesenheit als Brite, der das amerikanische System hinterfragt, sorgt für eine zusätzliche Distanz und kritische Perspektive.

- Einsatz von Musik: Sparsam, oft nur zur Unterstreichung der melancholischen oder bizarren Atmosphäre Floridas.

Das Vermächtnis des Films und die Verbindung zu Charlize Theron

Der Dokumentarfilm von 1993 hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die spätere kulturelle Rezeption des Falls Wuornos. Er lieferte das kritische Fundament für den Spielfilm „Monster“ (2003), in dem Charlize Theron die Rolle von Aileen Wuornos spielte und dafür einen Oscar gewann. Theron und die Regisseurin Patty Jenkins nutzten die von Broomfield aufgedeckten Details über Wuornos' Trauma und die Ausbeutung, um eine nuanciertere Darstellung als das „Monster“-Bild der Medien zu schaffen. Der zweite Broomfield-Film, „Aileen: Life and Death of a Serial Killer“ (2003), der die psychisch zerbrochene Wuornos kurz vor ihrer Hinrichtung zeigt, verstärkte die durch den ersten Film aufgeworfene Frage nach der Gerechtigkeit zusätzlich. Damit schuf Broomfield einen filmischen Präzedenzfall, der das True-Crime-Genre nachhaltig verändert hat, indem er nicht nur das Verbrechen, sondern die Medien-Moral und die Justizethik in den Fokus rückte.

Der langfristige Einfluss des Dokumentarfilms:

- Grundlage für „Monster“: Diente als wichtigste Quelle für die menschliche, wenn auch gestörte, Darstellung Wuornos'.

- Kritik am System: Feste Etablierung der These, dass Wuornos' Geschichte primär zum Profit verkauft wurde.

- Fortsetzung der Debatte: Belebte die Diskussion über die Todesstrafe und psychisch Kranke.

- Standard für investigative Doku: Sein Stil wurde zum Vorbild für kritische, selbstreflexive Dokumentarfilme.

Bleiben Sie informiert! Lesen Sie auch: Was steckt hinter der spirituellen Lehre von Bahar Yilmaz