Digitalisierung im Krankenhaus: Wie Deutschland MedTech-Innovationen vorantreibt

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland ist seit Jahren ein zentrales politisches und gesellschaftliches Thema, dessen Umsetzung jedoch stets im Spannungsfeld zwischen technologischem Fortschritt und den strengen Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) steht. Innovative medizinische Technologien (MedTech) versprechen eine präzisere, schnellere und effizientere Patientenversorgung, von der flächendeckend eingeführten elektronischen Patientenakte (ePA) bis hin zu hochkomplexen chirurgischen Robotersystemen. Im Jahr 2025 markiert die ePA für alle gesetzlich Versicherten einen Meilenstein, doch gerade die automatische Einrichtung per Opt-out-Verfahren hat die Debatte über die Sicherheit hochsensibler Gesundheitsdaten erneut entfacht und die Akzeptanz bei Patienten und Ärzten in den Fokus gerückt. Forschungen zeigen, dass zwar 89 Prozent der Deutschen die Digitalisierung im Gesundheitswesen grundsätzlich befürworten, jedoch die Hälfte der Bevölkerung sich durch die rasche Einführung neuer digitaler Anwendungen überfordert fühlt und Sorgen um die Datensicherheit äussert. Angesichts dieser Ambivalenz steht die Bundesrepublik vor der Herausforderung, innovative MedTech-Lösungen zu etablieren, ohne die Vertrauensbasis in den Schutz der Patientendaten zu untergraben. Wie die redaktion Renewz.de feststellt.

Die elektronische Patientenakte (ePA): Ein Meilenstein unter Vorbehalt

Die elektronische Patientenakte (ePA) wurde ab dem 29. April 2025 bundesweit für alle gesetzlich Versicherten eingeführt und stellt damit den grössten Digitalisierungsschritt in der deutschen Gesundheitslandschaft dar. Ziel der ePA ist es, medizinische Befunde, Arztbriefe, Medikationspläne und Röntgenbilder zentral zu speichern, Doppeluntersuchungen zu vermeiden und damit die Behandlungsqualität sowie die Effizienz der Prozesse signifikant zu steigern. Mit der Einführung des Opt-out-Verfahrens, bei dem die Akte automatisch angelegt wird, sofern der Patient nicht aktiv widerspricht, hat der Gesetzgeber den Umsetzungsturbo gezündet. Laut Schätzungen des Bundesgesundheitsministeriums wurden bereits kurz nach dem Start rund 70 Millionen ePA eingerichtet, allerdings haben zu diesem Zeitpunkt bereits etwa 5 Prozent der gesetzlich Versicherten der Einrichtung widersprochen. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen kämpfen Praxen und Kliniken weiterhin mit technischen Anlaufschwierigkeiten, der Interoperabilität verschiedener Softwaresysteme sowie einem anhaltenden Aufklärungsbedarf bei Patienten, was die breite Akzeptanz im Versorgungsalltag erschwert. Der Datenschutz bleibt dabei das zentrale Dilemma, denn sensible Gesundheitsdaten erfordern ein Höchstmass an Sicherheit und strikte Einhaltung der Vorgaben aus der DSGVO.

Die zentralen Funktionen und Herausforderungen der ePA:

- Kernziel: Zentralisierte, sichere Speicherung medizinischer Dokumente und Steigerung der Behandlungseffizienz.

- Opt-out-Einführung: Automatische Anlage der Akte seit April 2025; Widerspruch ist möglich.

- Verpflichtung zur Nutzung: Ab dem 1. Oktober 2025 müssen alle Leistungserbringer (Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken) die ePA nutzen.

- Hoheit des Patienten: Patienten können entscheiden, welche Dokumente sie in der Akte speichern und welche Ärzte Zugriff erhalten.

- Datenschutz-Kontroverse: Die automatische Anlage (Opt-out) wird von Datenschützern kritisch gesehen, da sie eine implizite Zustimmung zur Datenverarbeitung darstellt.

- Technische Hürden: Mangelnde Benutzerfreundlichkeit der Apps und Probleme bei der reibungslosen Kommunikation unterschiedlicher Praxisverwaltungssysteme.

- Positive Erfahrungen: Die Mehrheit der Praxen, die an Testphasen teilgenommen haben, würde die ePA grundsätzlich weiterempfehlen, sofern die technischen Abläufe stabilisiert werden.

- Langfristiges Potenzial: Ermöglicht die anonymisierte Datennutzung für die medizinische Forschung und die Entwicklung personalisierter Medizin.

E-Rezept und DSGVO: Zwischen Effizienz und strenger Vertraulichkeit

Parallel zur ePA hat sich das elektronische Rezept (E-Rezept) als weiterer zentraler Pfeiler der digitalen Gesundheitsversorgung in Deutschland etabliert, was eine deutliche Modernisierung der Prozesse in Apotheken und Arztpraxen bedeutet. Seit Anfang 2024 sind Zahnärzte und seit dem 1. Oktober 2025 auch alle anderen Leistungserbringer, die verschreibungspflichtige Arzneimittel verordnen, grundsätzlich verpflichtet, das E-Rezept zu nutzen, was bei Nichteinhaltung zu Honorarkürzungen führen kann. Die Einlösung des E-Rezepts erfolgt meist über die elektronische Gesundheitskarte (EGK) des Patienten in der Apotheke, was laut einer Apokix-Umfrage von 2025 von 86 Prozent der Kunden genutzt wird und sich als praktikabel erweist. Trotz positiven Feedbacks von 65 Prozent der befragten Apotheker bleibt die flächendeckende Akzeptanz eine Herausforderung, da weiterhin ein signifikanter Aufklärungsbedarf bei Patienten besteht. Das E-Rezept speichert die Verordnung sicher auf zentralen Servern, geschützt durch die Telematikinfrastruktur (TI), was die Übermittlung an die Apotheke beschleunigt und Fehler reduziert.

Die spezifischen Datenschutzanforderungen bei digitalen Rezepten:

| Aspekt der Digitalisierung | Datenschutzanforderung | Status (2025) |

| E-Rezept | Verschlüsselung der Verordnungsdaten über die TI-Infrastruktur. | Obligatorische Nutzung für alle Leistungserbringer seit Ende 2024 / Ende 2025. |

| Übermittlung | Ausschließlich gesicherte Wege (EGK oder E-Rezept-App) ohne offene E-Mail-Übertragung. | Die Mehrheit der Einlösungen erfolgt sicher über die EGK in der Apotheke. |

| GDPR-Konformität | Patientendaten müssen pseudonymisiert bzw. anonymisiert werden, bevor sie für Forschungszwecke genutzt werden. | Hohe Hürden bei der Sekundärnutzung der Rezeptdaten, um Missbrauch zu verhindern. |

| Herausforderung | Gewährleistung des Datenschutzes bei Sonderfällen (BtM-Rezepte, Hilfsmittelverordnungen), die noch nicht digitalisiert sind. | Diese Rezepte werden weiterhin in Papierform ausgestellt, um höchste Sicherheitsstandards zu wahren. |

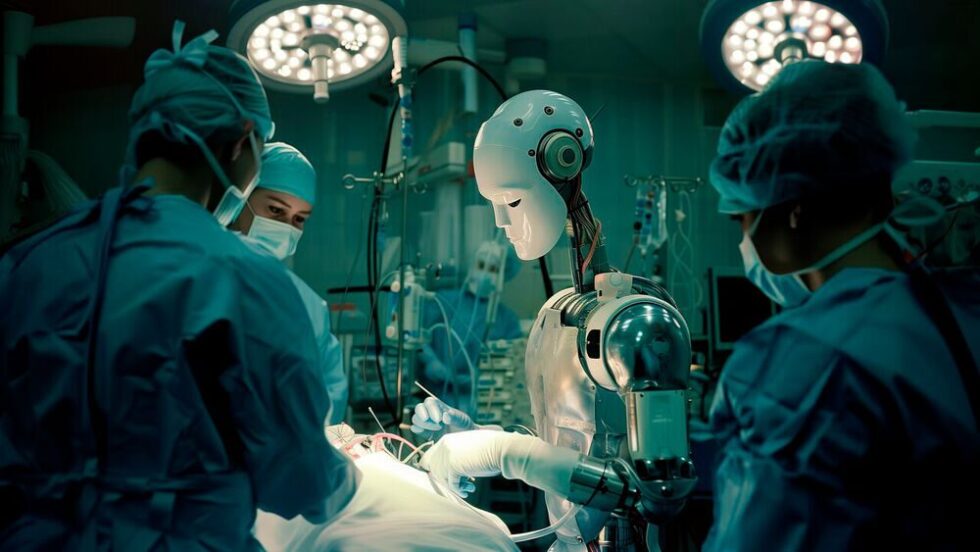

Telemedizin und chirurgische Robotik: Präzision trifft Innovation

Die Medizintechnik-Branche in Deutschland, die als zweitgrösster Standort weltweit gilt, erlebt eine rasante Entwicklung im Bereich Telemedizin und roboterassistierte Chirurgie. Die Telemedizin, einschliesslich Videosprechstunden und digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGAs), hat sich durch gesetzliche Anpassungen als fester Bestandteil der Patientenversorgung etabliert, wodurch Distanzen und Zeitbarrieren effektiv überwunden werden können. Insbesondere in ländlichen Regionen verbessert dies den Zugang zu hochspezialisierten ärztlichen Beratungen erheblich. Eine Studie aus dem Jahr 2025 stuft die Medizintechnik als eine der Top 4 Zukunftsindustrien in Deutschland ein, was das enorme Innovationspotenzial unterstreicht. Die chirurgische Robotik, repräsentiert durch Systeme wie den Da Vinci-Roboter, ermöglicht es hochqualifizierten deutschen Spezialisten, minimalinvasive Eingriffe mit erhöhter Präzision durchzuführen. Studien belegen, dass roboterassistierte Verfahren zu geringeren Blutverlusten, kürzeren Krankenhausaufenthalten und einer schnelleren Genesung der Patienten führen, was einen klaren Vorteil für die Patientenversorgung darstellt.

Die Integration dieser Technologien stellt jedoch neue Herausforderungen an den Datenschutz. Die Übertragung medizinischer Daten in Echtzeit, beispielsweise bei Telekonsultationen oder der Fernüberwachung von Patienten (Remote Monitoring), erfordert extrem sichere IT-Infrastrukturen und strenge Protokollierung der Zugriffe. Die Deutsche Industrie bemüht sich, durch Konzepte wie Privacy and Security by Design die Einhaltung der DSGVO bereits in der Entwicklungsphase der MedTech-Geräte zu gewährleisten.

Drei wesentliche Trends in der medizinischen Robotik und Telemedizin:

- Miniaturisierte Robotersysteme: Ermöglichen noch geringere chirurgische Traumata und erhöhen die Präzision bei minimalinvasiven Eingriffen.

- KI-gestützte Diagnostik: Künstliche Intelligenz wird in roboterassistierten Systemen eingesetzt, um dem Chirurgen während der Operation zusätzliche, präzisere Informationen zu liefern.

- Telechirurgie und Remote Monitoring: Die Fähigkeit, Patienten aus der Ferne zu überwachen und in Zukunft komplexe Eingriffe über grosse Distanzen hinweg zu assistieren, wobei die Latenzzeiten und die Datensicherheit kritische Faktoren darstellen.

- Digitale Versorgungsprogramme: Ab März 2025 werden digitale Programme für chronische Erkrankungen wie Diabetes verbindlich in die Versorgung integriert.

Der Spagat zwischen Forschung und Patientengeheimnis

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens birgt einen Datenschatz von unschätzbarem Wert für die medizinische Forschung, doch seine Nutzung ist durch das Spannungsfeld des Patientengeheimnisses und der DSGVO stark reglementiert. Die Verfügbarkeit anonymisierter oder pseudonymisierter Daten aus der ePA könnte beispielsweise die Entwicklung personalisierter Therapien und die Erforschung seltener Krankheiten massgeblich beschleunigen. Allerdings sind die Hürden für die Sekundärnutzung dieser Daten in Deutschland im internationalen Vergleich besonders hoch. Das im Jahr 2025 in Kraft getretene Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) soll hier zwar Abhilfe schaffen und die Nutzung von Gesundheitsdaten für Forschungszwecke erleichtern, muss jedoch die strengen Sicherheitsanforderungen der DSGVO penibel einhalten. Die Aufsichtsbehörden achten peinlich genau darauf, dass jede Verarbeitung sensibler Daten einem klaren Zweck dient und die Rechte der betroffenen Personen gewahrt bleiben. Dies erfordert von Forschungsinstituten und MedTech-Herstellern erhebliche Anstrengungen im Bereich der Datenanonymisierung und -sicherheit.

Dieser Spagat zwischen technologischer Notwendigkeit und dem Schutz der Vertraulichkeit bleibt die grösste Herausforderung für das deutsche Gesundheitssystem. Nur wenn es gelingt, das Vertrauen der Bürger in die Sicherheit ihrer Daten zu stärken, wird die volle Akzeptanz der digitalen Werkzeuge, von der ePA bis zum Operationsroboter, gewährleistet sein.

Die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens mit ePA und roboterassistierter Medizintechnik schreitet unaufhaltsam voran. Trotz der hohen Geschwindigkeit der Einführung bleibt der souveräne Umgang mit sensiblen Patientendaten, streng überwacht durch die DSGVO, der Schlüssel zum langfristigen Erfolg und zur Akzeptanz durch Bürger und Ärzte.

Bleiben Sie informiert! Lesen Sie auch: Deutschland und 6G: Wie sich die Bundesrepublik technologisch abschottet