Chemnitz 2025: Das Programm der Europäischen Kulturhauptstadt im Detail

Kulturhauptstadt 2025 – dieser prestigeträchtige Titel der Europäischen Union katapultiert die sächsische Stadt Chemnitz unerwartet in das Zentrum der europäischen Aufmerksamkeit. Die Stadt, die lange Zeit mit dem Beinamen „Stadt der Moderne“ kämpfte und historisch als das „sächsische Manchester“ bekannt war, erhält nun die einmalige Chance, ihr tief verwurzeltes industrielles Erbe mit einer zukunftsweisenden, vielfältigen Kulturagenda zu versöhnen. Das ganze Jahr über werden hier monumentale Ausstellungen, experimentelle Theaterprojekte und musikalische Großveranstaltungen stattfinden, die nicht nur die lokalen Bürger, sondern auch ein internationales Publikum anziehen sollen. Diese Transformation ist ein gewaltiger Akt der Selbstbehauptung und des kulturellen Marketings, der die post-industrielle Identität von Chemnitz neu definieren soll. Es geht darum, eine Stadt, die in der Vergangenheit oft übersehen oder auf politische Extreme reduziert wurde, als vitalen, kreativen Ort in der Mitte Europas zu positionieren. Die Erwartungen sind hoch, doch die Macher des Kulturprogramms versprechen eine tiefgreifende und ehrliche Auseinandersetzung mit der Geschichte und Zukunft der Region, wie die Redaktion Renewz.de berichtet.

Die industrielle DNA von Chemnitz: Vom sächsischen Manchester zur Stadt der Moderne

Die Identität von Chemnitz ist untrennbar mit ihrer industriellen Geschichte verbunden, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Die Stadt entwickelte sich dank des Maschinenbaus, des Textilwesens und später der Automobilindustrie zum wichtigsten Wirtschaftszentrum Sachsens und erhielt den Beinamen „sächsisches Manchester“. Dieses reiche industrielle Erbe prägt bis heute die Architektur, die Stadtplanung und die Mentalität ihrer Bewohner. Nach der deutschen Wiedervereinigung erlebte Chemnitz, wie viele ostdeutsche Industriestädte, einen schmerzhaften Strukturwandel, der von Deindustrialisierung und Abwanderung gekennzeichnet war. Der Titel Kulturhauptstadt 2025 bietet die Möglichkeit, diese oft schmerzhafte Geschichte nicht zu verbergen, sondern als Fundament für eine neue kulturelle Erzählung zu nutzen. Die Architektur des 20. Jahrhunderts, von Bauhaus-Elementen bis zur sozialistischen Moderne, bietet eine einzigartige Kulisse für die geplanten Projekte.

Die wichtigsten industriellen Pfeiler der Chemnitzer Geschichte:

- Maschinenbau: Die Wiege des deutschen Werkzeugmaschinenbaus und des Anlagenbaus.

- Textilindustrie: Historisch eine zentrale Rolle in der Produktion und Innovation von Textilien.

- Automobilindustrie: Produktionsstandort von Marken wie Horch, Auto Union und später des Trabant-Motors.

- Architektonisches Erbe: Zeugnisse der Industriekultur, wie Fabrikhallen, die nun als Kulturräume dienen.

- Technologischer Fokus: Auch heute noch ein wichtiger Forschungsstandort (TU Chemnitz).

Das Programm „C the Unseen“: Konzept und Erwartungen an 2025

Das offizielle Motto der Kulturhauptstadt 2025 lautet „C the Unseen“ (Das Ungesehene sehen), und es zielt darauf ab, die verborgenen Geschichten, die oft übersehenen gesellschaftlichen Gruppen und die stillen Orte der Stadt ins Rampenlicht zu rücken. Das Programm ist bewusst dezentral und partizipativ angelegt, um nicht nur in den klassischen Kultureinrichtungen, sondern auch in den Plattenbausiedlungen und den ehemaligen Industriegebieten stattzufinden. Es umfasst vier zentrale programmatische Säulen, die sich mit den Themen Europa, Transformation, Mensch und dem industriellen Erbe auseinandersetzen. Die Organisatoren erwarten, dass der Titel nicht nur die Besucherzahlen, sondern auch die Wirtschaftskraft der gesamten Region Südwestsachsen ankurbelt, indem er den Tourismus, die Hotellerie und die Dienstleistungsbranche stärkt. Die Budgetplanung für das Jahr 2025 sieht massive Investitionen in die Infrastruktur und die kulturellen Projekte vor.

Die vier thematischen Säulen des Kulturhauptstadtprogramms 2025:

| Säule | Themenschwerpunkt | Zielsetzung |

| C the City | Architektur und Stadtraum | Nutzung leerstehender Fabriken als temporäre Kunstorte. |

| C the People | Gesellschaft und Migration | Partizipative Projekte mit Fokus auf Integration und lokale Identität. |

| C the Future | Technologie und Umwelt | Auseinandersetzung mit dem digitalen Wandel und nachhaltiger Industriekultur. |

| C the History | Erinnerungskultur | Aufarbeitung der NS- und DDR-Geschichte. |

Die Infrastrukturelle und Architektonische Renaissance: Orte des Wandels

Die Auszeichnung als Kulturhauptstadt ist eng mit einer massiven infrastrukturellen Ertüchtigung verbunden, die Chemnitz bereits im Vorfeld durchlief. Ein zentrales architektonisches Highlight ist die Umgestaltung alter Industriegebäude und die Neugestaltung des Stadtzentrums. Ein wichtiges Projekt ist die Wiederbelebung des Industriemuseums und die Integration historischer Fabriken in das Kulturprogramm. Die Stadt nutzt diesen Anlass, um ihr bürgerliches Erbe aus der Gründerzeit, das in Teilen noch erhalten ist, stärker zu betonen und es mit den Monumenten der sozialistischen Moderne (wie dem berühmten Karl-Marx-Monument ) in einen Dialog zu bringen. Für Touristen sind diese architektonischen Kontraste besonders reizvoll, da sie die wechselvolle Geschichte der Stadt auf engstem Raum erlebbar machen. Die Investitionen sollen sicherstellen, dass die Besucher nicht nur ein Jahr, sondern auch langfristig von einem verbesserten kulturellen Angebot profitieren können.

Wichtige architektonische und kulturelle Anlaufpunkte für Besucher:

- Das Karl-Marx-Monument (Nischel): Ein ikonisches Relikt der DDR-Zeit.

- Industriemuseum Chemnitz (Zwickauer Str.): Dokumentiert die Geschichte des sächsischen Maschinenbaus.

- Gunzenhauser Museum: Moderne Kunst in einem ehemaligen Sparkassengebäude.

- Kulturkaufhaus Tietz: Ein ehemaliges Kaufhaus, das heute die Stadtbibliothek und das Naturkundemuseum beherbergt.

- Wiederbelebte Fabrikhallen: Ehemalige Produktionsstätten dienen als neue Event- und Ausstellungshallen.

Die Kunst und das Theater: Neue Formate und internationale Kooperationen

Das künstlerische Programm in Chemnitz 2025 zeichnet sich durch seinen Mut zu experimentellen und interdisziplinären Formaten aus. Es ist geplant, dass die städtischen Theater, Museen und Galerien nicht nur ihre eigenen Sammlungen zeigen, sondern auch internationale Künstler und Ensembles einladen. Ein Fokus liegt auf der zeitgenössischen Kunst, die sich mit den Themen Globalisierung, Arbeit und dem Leben in Ostdeutschland auseinandersetzt. Die lokale Kunstszene, die oft im Schatten der großen Zentren wie Berlin oder Leipzig stand, erhält durch den Titel eine massive Plattform. Besonders erwähnenswert sind die geplanten „Europäischen Nachbarschaftsprojekte“, die eine enge Zusammenarbeit mit Kulturakteuren aus Osteuropa, insbesondere Polen und Tschechien, vorsehen. Diese Kooperationen sollen die geografische Lage Sachsens im Herzen Europas betonen und den interkulturellen Austausch fördern.

Empfehlungen für Besucher des Kulturprogramms 2025:

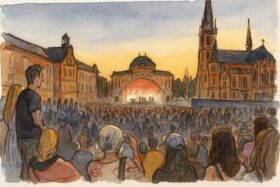

- Große Eröffnungsshow (Januar 2025): Eine spektakuläre Veranstaltung, die das Motto „C the Unseen“ inszeniert.

- Internationale Kunstausstellung im Tietz: Fokus auf post-industrielle Ästhetik und Urbanismus.

- Partizipatives Theaterprojekt in Plattenbaugebieten: Einbeziehung der Bewohner in die Aufführungen.

- „Festival der Unbekannten Orte“: Konzerte und Performances an ungewöhnlichen Orten (Fabrikhallen, Bunker).

Chemnitz und die Herausforderung des Images: Politische und soziale Spannungen

Die Wahl von Chemnitz zur Kulturhauptstadt war nicht unumstritten, da die Stadt in den vergangenen Jahren immer wieder durch politische und soziale Spannungen in die nationalen Schlagzeilen geriet. Insbesondere die Demonstrationen und Ausschreitungen von 2018 warfen einen Schatten auf das Image der Stadt. Die Organisatoren des Programms 2025 sehen diese dunklen Kapitel jedoch nicht als Hindernis, sondern als Teil der Geschichte, mit der offen umgegangen werden muss. Das Programm beinhaltet explizit Projekte zur politischen Bildung und zur Demokratieförderung, die die gesellschaftliche Spaltung thematisieren und den Dialog fördern sollen. Der Erfolg des Kulturhauptstadtjahres wird nicht nur an der Zahl der Besucher gemessen, sondern auch daran, inwieweit es gelingt, die lokale Bevölkerung zu versöhnen und das Image der Stadt nachhaltig zu verbessern. Es ist eine kulturelle Intervention, die tief in die gesellschaftliche Realität hineinwirkt.

Wichtige gesellschaftliche Herausforderungen, die das Kulturjahr angeht:

- Demografischer Wandel: Projekte zur Attraktivitätssteigerung für junge Familien und Fachkräfte.

- Politische Extremismen: Kunstprojekte, die zur Auseinandersetzung mit Toleranz und Vielfalt anregen.

- Umgang mit der DDR-Vergangenheit: Museale und künstlerische Aufarbeitung der sozialistischen Ära.

- Bürgerbeteiligung: Aktive Einbindung von Vereinen und Initiativen in das Programm.

Praktische Tipps für Kulturreisende: Anreise, Unterkunft und Preise

Die Stadt Chemnitz bereitet sich auf einen signifikanten Anstieg des Tourismus vor. Für Besucher des Kulturhauptstadtjahres 2025 ist eine gute Planung der Anreise und Unterkunft entscheidend. Chemnitz ist über die Autobahnen A4 und A72 gut angebunden und liegt verkehrsgünstig zu Leipzig, Dresden und Prag. Die Anreise mit dem Zug ist ebenfalls empfehlenswert. Die Hotelpreise werden während der Hauptveranstaltungen voraussichtlich steigen, weshalb eine frühzeitige Buchung ratsam ist. Ein besonderer Tipp ist die Nutzung der KulturCard 2025, die den Eintritt zu vielen Museen und Veranstaltungen sowie die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (CVAG) kombiniert. Die städtischen Tourismusbüros (z.B. im Rathaus) bieten detaillierte Informationen zu den aktuellen Preisen und Öffnungszeiten der temporären Ausstellungshallen.

Empfohlene Anreisemöglichkeiten nach Chemnitz:

- Bahn (DB): Direkte Verbindungen von Leipzig, Dresden und Berlin.

- Auto: A4 (Erfurt-Dresden) und A72 (Hof-Chemnitz). Parkplätze im Zentrum sind begrenzt.

- Flugzeug: Die nächsten Flughäfen sind Leipzig/Halle (LEJ) und Dresden (DRS).

- Öffentlicher Nahverkehr: Die Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft (CVAG) ist ein wichtiger Partner für die Anbindung der dezentralen Veranstaltungsorte.

Die Langfristige Vision: Nachhaltigkeit und das Erbe des Titels

Die Organisatoren in Chemnitz betonen, dass der Titel Kulturhauptstadt 2025 keine einmalige Veranstaltung sein soll, sondern den Beginn einer nachhaltigen kulturellen Entwicklung markiert. Das langfristige Ziel ist es, die internationale Sichtbarkeit der Stadt zu erhöhen, neue Arbeitsplätze im Kreativsektor zu schaffen und die Lebensqualität dauerhaft zu verbessern. Die geförderten Projekte sollen über das Jahr 2025 hinaus Bestand haben. Dies umfasst die dauerhafte Nutzung sanierter Industriedenkmäler als Kreativzentren und die Fortführung der erfolgreichen Bürgerbeteiligungsprojekte. Das Erbe des Titels soll sich in einer gestärkten Selbstwahrnehmung der Chemnitzer Bevölkerung und in einer offeneren, diverseren städtischen Kultur widerspiegeln, die sich aktiv in europäische Netzwerke einbringt. Chemnitz will beweisen, dass auch eine mittelgroße Industriestadt in Ostdeutschland ein Motor für europäische Kultur und Innovation sein kann.

Bleiben Sie informiert! Lesen Sie auch: Nachhaltiger Tourismus: Wie Deutschland zum Vorreiter im Slow Travel wird